Die Initiative „Solital“ ist ein offenes Bündnis gesellschaftlich Aktiver aus Wuppertal, die sich für eine Welt ohne Diskriminierung, Rassismus, Hass, Hetze und rechte Gewalt einsetzen. Mit dem Blog „solital.de“ soll ein virtueller Raum...

Die Wanderausstellung „Keine Zeit für Tränen“ beschäftigt sich mit einem Teil der sog. Kindertransporte 1938/39, d.h. zur Rettung jüdischer Kinder vor dem sicheren Tod.

Die Ausstellung „Keine Zeit für Tränen“ soll helfen, sich dem Thema Antisemitismus emotional zu nähern und sich empathisch damit auseinanderzusetzen. Aus der Geschichte von „Tante Truus“ lassen sich für die Arbeit mit Jugendlichen diverse Themen ableiten.

Wie war die generelle Situation jüdischer Kinder und Jugendlicher im Nationalsozialismus? Wie entwickelte sich ihr Alltag ab 1933 und welchen Einschränkungen und Ausgrenzungen waren sie unterworfen? Wie entwickelte sich die Bedrohung von Leib und Leben mit den Jahren und welche Möglichkeiten hatten jüdische Familien, sich in Sicherheit zu bringen? Wer half ihnen und wer nicht?

Die Ausstellung war von Mitte November bis Ende Dezember 2024 in Wuppertal und Solingen öffentlich zu sehen. Während dieser Zeit wurden Ausstellungsführungen und entsprechende Workshops für junge Menschen angeboten, um eine gezielte Auseinandersetzung mit Antisemitismus und dessen Auswirkungen sowie mit den Frage nach „Verantwortung und Erinnerung“ und nach „Haltung“ und „Zivilcourage“ – gestern wie heute, anzustoßen.

Vor allem für Schulen ist entsprechendes Begleitmaterial in deutscher Sprache erstellt worden, um eine entsprechende Vor- und Nachbereitung des Ausstellungsinhalts flankieren zu können. Außerdem stellen wir den Einrichtungen, den Dokumentarfilm "Truus Children" zu Verfügung, in dem u.a. Zeitzeug*innen zu Wort kommen und die Frage nach der Person "Truus Weijsmuller-Meijer" näher beleuchtet wird.

Auf dieser Webseite finden Sie außerdem weitergehende Informationen zur Thematik der sog. Kindertransporte. Zu den Rahmenbedingungen, die Wanderausstellung für die eigene Schule oder Einrichtung auszuleihen und zu nutzen.

Die Wanderausstellung kann ab Januar 2025 von Schulen und Jugendeinrichtungen im Bergischen für einen Zeitraum von maximal vier Wochen ausgeliehen werden. Kosten entstehen den Einrichtungen keine, Spenden sind aber willkommen. Die Ausstellung wird nicht versendet oder geliefert. Ein Verleih der Ausstellung an Einrichtungen, die nicht in NRW ansässig sind, ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Für Anfragen nutzen Sie bitte das Kontaktformular auf www.tantetruus.de

Das Projekt wurde u.a. finanziert aus Mitteln der Stadtsparkasse Wuppertal, des Bundesprogramms "Demokratie leben! bzw. Partnerschaften für Demokratie", der Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Förderprogramms „NRWeltoffen“ und der Stadt Wuppertal.

Das N-Wort wird sowohl von Politiker*innen, Zeitungen und prominenten Personen immer wieder genutzt. Vor allem aber auch im privaten Sprachgebrauch ist es noch sehr präsent.

Der Afrozensus zeigt, dass ca. 80 % der befragten Schwarzen Personen aufgrund ihrer Hautfarbe in den letzten zwei Jahren Diskriminierungserfahrungen im Bereich „Bildung” gemacht zu haben. 88,5 % geben an Diskriminierungserfahrung aufgrund ihrer ethnischen Herkunft gemacht zu haben – Unter diesen Erfahrungen gehört auch schon einmal mit dem N-Wort beleidigt geworden zu sein. Darüber hinaus gaben auch die Mehrzahl der Personen an, dass sie nicht nur von Mitschüler*innen (66,6 %) sondern auch von Lehrpersonal (54,0%) rassistisch beleidigt wurden.

Im Rahmen der UN-Dekade für Menschen mit Afrikanischer Herkunft hat sich Deutschland, und somit auch die Stadt Wuppertal, dazu aufgefordert, Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Menschen Afrikanischer Herkunft und Anti-Schwarzen Rassismus durchzuführen bzw. zu fördern. Dies wurde mit der Selbstverpflichtung zur Ächtung des N-Wortes am 14.05.2020 konkretisiert. Das Kooperationsprojekt erlangt seine Relevanz somit auch daraus, dass es eine konkrete Maßnahme zur Förderung des Ziels dieser Selbstverpflichtung und der UN-Dekade darstellt.

Ziel des Projektes war es, einen "Leitfaden" für den Umgang mit dem N-Wort zu erstellen, welche insbesondere im Bildungsbereich anwendbar sein soll. Hierbei sollen sowohl die Perspektiven von Schwarzen Menschen als auch die von (nicht) betroffenem Lehrpersonen berücksichtigt werden. Außerdem war das Ziel, Sensibilisierungsworkshops für Lehrpersonen, Sozialarbeiter*innen, Erzieher*innen, Pädagog*innen aber auch von Betroffenen für rassistische Sprache und koloniale Kontinuitäten umzusetzen.

Kooperationen und Vernetzung sollten gefördert und gestärkt werden, um sich gegen Hass, Hetze, Rassismus und Rechtsextremismus zu wehren, über persönliche Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus zu berichten und auch um Solidarität zu erfahren.

Die Zielgruppen waren vor allem ehren- und hauptamtliche Multiplikator*innen - Lehrer*innen, Erzieher*innen und Pädagog*innen aus möglichst verschiedenen Bildungseinrichtungen, Schulen, Kitas etc., aber auch Schwarze, afrodiasporische Personen - die zwischen 16 und 55 Jahren alt sind und aus Wuppertal und Umgebung kommen.

Das Projekt wurde im Rahmen von vier Workshops/Veranstaltungen umgesetzt. Eine anschließende Werbekampagne hat das Thema in breite Öffentlichkeit getragen.

Das Projekt wurde u.a. finanziert aus Mitteln des Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Förderprogramms „NRWeltoffen“ und der Stadt Wuppertal.

Die gesellschaftspolitische Lage in Deutschland wird seit mehr als drei Jahren vor allem durch Krisen bestimmt: durch die Klimakrise, die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg mit der daraus resultierenden Energiekrise und inzwischen auch durch das furchtbare Attentat der Hamas und den folgenden Krieg im Gazastreifen mit all seinen noch drohenden Eskalierungen an unterschiedlichen Orten. Hinzu gekommen ist kürzlich der Schock über die ganz akute Gefährdung der Demokratie in Deutschland durch die Aufdeckung der grundgesetz- und menschenrechtswidrigen Pläne von extrem Rechten und Teilen der AfD – und dies relativ kurz vor den diesjährigen Wahlen zum Europäischen Parlament.

Daraus resultierende Ängste in Teilen der Bevölkerung führen dazu, dass Diskriminierung, Hass und Hetze, aber auch Ablehnung von Wissenschaft, Politik, unseres demokratischen Gesellschaftssystems, die Leugnung des Holocaust und die Anfeindung und Ausgrenzung von Minderheiten sowohl in sozialen Medien als auch im realen Leben geäußert werden. Ein besonders bedrohliches Beispiel dafür sind die gerade deutlich gewordenen Bestrebungen von extrem Rechten gemeinsam mit Politiker*innen von AfD und sogar der CDU zur Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland. Diese Pläne zeigen, wie sehr es notwendig ist, dass die demokratischen Kräfte in unserem Land sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die Wertschätzung von Diversität als Gewinn – und nicht als Bedrohung – für die Zivilgesellschaft und für den Erhalt der Demokratie stark machen. Gerade im Umfeld der 2024 anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament muss den gerade wieder sehr deutlich gewordenen Tendenzen zu Rassismus und Demokratiefeindlichkeit ein breit aufgestelltes Engagement für Vielfalt, Zusammenleben und Offenheit entgegengesetzt werden.

Eine solidarische und wehrhafte Zivilgesellschaft, insbesondere dann, wenn sie die Betroffenenperspektive mit einbezieht, kann die Diskriminierung von Minderheiten, kann Hass und Hetze gegenüber Andersdenkenden und auch die versuchte Unterminierung unseres demokratischen Gesellschaftssystems bekämpfen. Hierbei ist auch die Sichtbarmachung von Vielfalt und einer offenen, pluralistischen Gesellschaft ein Gegengewicht zu rechter, rassistischer Hetze und Ideologien der Ungleichwertigkeit.

Der Schutz von gesellschaftlicher Vielfalt stellt daher die Verwirklichung gelebter Demokratie sicher. Beides in den Fokus zu rücken, ist das Projekt-Anliegen der geplanten kulturell-politischen Bildungsarbeit „Fight for diversity – Gesellschaftliche Vielfalt und Demokratie in Krisenzeiten verteidigen.“

Es ist uns besonders wichtig, diejenigen, die sich gegen die Bedrohung der demokratischen Werte durch Rassismus und Ausgrenzung wenden, zu unterstützen und darin zu bestärken, sich für Demokratie, Wertschätzung für gesellschaftliche Diversität, Gemeinwohl und Zivilcourage einzusetzen.

Wir wollen mit der diesjährigen Veranstaltungsreihe vor allem politische Inhalte mit Hilfe kultureller/medialer Angebotsformate (u.a. Konzerte, Filmabende mit anschließenden Diskussionen, Political Poetry Slam u.a.) vermitteln. Die geplanten Veranstaltungen konnten generationsübergreifend genutzt werden, sollten aber auch insbesondere junge Menschen ansprechen. Es sollen über moderne kulturelle Ausdrucksformen Menschen für die politische Bildung, hier insbesondere für das Eintreten für demokratische Werte und Prinzipien, begeistert werden.

Im Rahmen des Projekts haben wir auch eine Zukunftswerkstatt unter dem Titel "Wuppertal 2030" durchgeführt. Die Teilnehmenden haben Inhalte und Wünsche zusamengetragen, wie sie sich ein Wuppertal in naher Zukunft vorstellen. Die Ergebnisse sind unter www.fight4diversity.de veröffentlicht.

Das Projekt wurde u.a. finanziert aus Mitteln des Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Förderprogramms „NRWeltoffen“ und der Stadt Wuppertal.

Online- und Präsenzveranstaltungen von April bis Dezember 2023.

Im Jahr 2023 jährt sich die Verabschiedung der Menschenrechtserklärung zum 75. Mal – ein guter Anlass, die Frage der Menschenrechte in den Mittelpunkt der diesjährigen Bildungsreihe zu stellen:

- Menschenrechte ermöglichen bei politischer Gleichheit freie und faire Wahlen.

- Menschenrechte sind eine Voraussetzung für den Prozess einer freien Meinungsbildung.

- Menschenrechte machen demokratische Systeme erst wirksam, indem sie auch die Umsetzung demokratisch getroffener Entscheidungen einfordern.

- In der Demokratie ermöglichen die Menschenrechte dem Einzelnen, dass seine Grundrechte selbst dann gelten, wenn er nicht zur Mehrheit gehört.

Der Schutz und die Verwirklichung von Menschenrechten stellen daher den Schutz und die Verwirklichung von gelebter Demokratie sicher. Beides in den Fokus zu rücken – dieses ist das Projekt-Anliegen der Bildungsreihe „Fight for Human Rights – Menschenrechte in Krisenzeiten verteidigen und Zukunft demokratisch gestalten“.

Zielgruppe: Jugendliche ab 14 Jahren: Schüler*innen AG’s der Sek I&II, Ehrenamtliche aus Vereinen/Verbänden, Auszubildende, interssierte junge Menschen

Projektzeitraum im allgemein 01.05.2022 – 31.12.2023 – Termine auf Anfrage für feste Gruppen im Kontext Schule

Ort: Unterkunft und Verpflegung während der Seminareinheiten erfolgen in der Jugendbildungsstätte Welper

Einzeltermine können und sollen in Absprache mit der Gruppe auch anderorts stattfinden

Inhalte: Erinnerungskultur, Zeitgeschichte, Rassismuskritik, politische Jugendbildung, Selbstwirksamkeit, Solidarität, Zivilcourage

Kosten: Das Projekt wird anteilig durch den Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW gefördert.

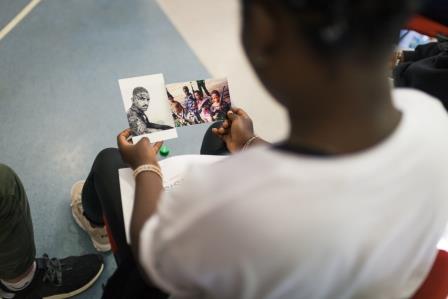

Projektziele und Arbeitsweise:

- Förderung von Kontroversität, Analysefähigkeit, zivilgesellschaftlichem Engagement; Empowerment junger Menschen, die Schwarz oder BlPOC sind, durch das Erfahren von Selbstwirksamkeit bei der Verfolgung eines zivilgesellschaftlichen Projekts, in dem ihre Perspektive bedeutsam ist

- Einüben von „Allyship“ und Solidarität über die Methode von kritischem weißseinals Teil des Themenfelds Rassismus für teilnehmende, weiß gelesene Personen

- Rassismuskritisch denken lernen, über den Aufbau eines Deutungswissen und über die Aneignung von Analyseinstrumenten (z. B. durch Tupoka Ogettes Postingserie „Straight Outta Happyland“)

- Wissensaufbau und Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus, rechtem Terror und Rassismus in Deutschland; Kennenlernen von beispielhaften zivilgesellschaftlichen Initiativen, wie #SayTheirNames, Kennenlernen von politischen Akteur*innen

- Entwicklung eines „Abschlussprodukts“, mit dem die beteiligten Jugendlichen ihr Wissen, ihre Perspektiven, ihr Erleben a) ausdrucken können und b) womit andere Jugendliche rassismuskritisch (Stichwort: Peer-Education) sensibilisiert werden können

- Erhöhung der Anerkennung zivilgesellschaftlich-geprägter Erinnerungskultur in der Migrationsgesellschaft

Die Projektkonzeption und -durchführung erfolgt in Kooperation der Jugendbildungsstätte (JuBi) des Freizeitwerk Welper e. V. mit dem Falken Bildungs- und Freizeitwerk Bergisch Land und dem Kreisverband Falken Bergisch Land mit Sitz in Wuppertal.

Online- und Präsenzveranstaltungen von April bis Dezember 2022.

Die aktuelle gesellschaftspolitische Lage – zwischen den Auswirkungen der Klimakrise und den Folgen der Corona-Pandemie – ist für viele Menschen beängstigend; deshalb ist die Suche nach einfachen Lösungen naheliegend. Dabei ist ein Abdriften in den Bereich von Verschwörungserzählungen und die Diskriminierung von gesellschaftlichen Gruppen zu beobachten, wobei Hass und Hetze sowohl in sozialen Medien als auch im realen Leben geäußert werden, wie uns die Anti-Corona-Proteste bzw. „Spaziergänge“ fast täglich vor Augen führen. Die Ablehnung von Wissenschaft, Politik, des demokratischen Gesellschaftssystems in Deutschland und der Presse wird hier lautstark gezeigt.

Auf der einen Seite ist zunehmend eine Zerrissenheit der Gesellschaft und ein menschenfeindliches Klima in der Bevölkerungsgruppe, die die Corona-Maßnahmen ablehnt oder eh demokratiefeindlich eingestellt ist, beobachtbar. Auf der anderen Seite wächst die Verunsicherung von Menschen, die mit Verschwörungsanhängern in Kontakt kommen und nicht wissen, wie damit umgehen.

Neben der Pandemie-Bekämpfung wird es jetzt darum gehen, die negativen Folgen für die Zivilgesellschaft aufzufangen. Es ist deshalb besonders wichtig, diejenigen, die sich gegen das Klima von zunehmendem Verschwörungsdenken, von Diskriminierung, Hass und Hetze wenden, zu unterstützen und darin zu bestärken, sich für mehr Demokratie, Toleranz und gesellschaftliche Solidarität einzusetzen. Für diese Aufgabe braucht es motivierte und entschlossene Menschen bzw. Multiplikator*innen, die sich gegen die beschriebenen negativen Tendenzen stellen und für gesellschaftliche Solidarität couragiert eintreten. Denn politische Bildung und Teilhabe sind die wichtigsten Grundpfeiler der Demokratie und heute wichtiger denn je.

Ereignisse wie die Erstürmung des deutschen Reichstags oder die des Kapitols in den USA durch den Mob und auch die sogenannten Corona-Proteste seit 2020 lassen Verschwörungsdenken, Rassismus, Hass, Hetze sowie rechtsextreme Strukturen offen sichtbar werden.

Es wird die große Bandbreite unter den Verschwörungserzählern deutlich, darunter viele, die die Demokratie lieber heute als morgen abschaffen wollen und die zunehmend die demokratischen Errungenschaften der Zivilgesellschaft gefährden.

Treibende Kraft für Verschwörungserzählungen und Rassismus ist hierzulande auch die sich weiter radikalisierende AfD, die sich in unseren Parlamenten und Stadträten sowie in Polizei und Sicherheitsbehörden breit macht. Dort – wie auch auf den Social-Media-Plattformen – wird zunehmend der Einfluss von Hass und Hetze spürbar.

Die Feinde der Demokratie bedienen sich dazu u.a. sprachlicher Strategien zur Diskreditierung und Diffamierung des politischen Gegners, unter anderem durch rechte Parolen, Hass-Reden und die Verbreitung menschenfeindlicher Vorurteile gegenüber bestimmten Personengruppen. Rechtspopulistische Argumentationsmuster und Einstellungen verfangen und verbreiten sich in der Mitte der Gesellschaft leider immer mehr. Dem gilt es entgegenzutreten. Eine wehrhaft demokratisch-couragierte Grundhaltung müssen (junge) Menschen lernen; dies ist ein aktiver Meinungsbildungs- und Erfahrungsprozess und eine stetige Aufgabe der Zivilgesellschaft.

Mit der Bildungs- und Vernetzungsreihe „Fight for Democracy" will der Veranstalterkreis diejenigen stärken, die sich gegen jede Form von Rassismus, Rechtsruck, Demokratiegefährdung stellen. Politische Meinungsbildung und Teilhabe sind die Grundpfeiler der Demokratie – und heute wichtiger denn je.

Da auch in Zeiten der aktuellen Corona-Pandemie politische Meinungsbildung möglich sein muss, finden die meisten Veranstaltung in Form von Online Seminaren statt, die sich insbesondere an bereits politisch aktive Jugendliche, junge Erwachsene sowie Multiplikator*innen aus der Jugend- und Bildungsarbeit richten, aber auch an Interessierte jeden Alters.

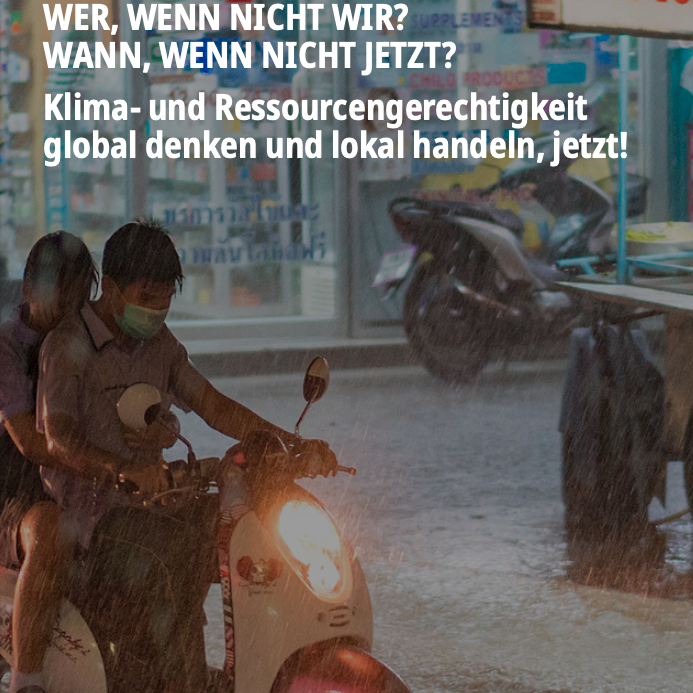

Unser Klima verändert sich weltweit, mit teils gravierenden Folgen für die Umwelt, für Pflanzen, Tiere und für uns Menschen. Damit die schlimmsten Folgen verhindert oder mindestens abgemildert werden, müssen jetzt dringend wichtige Weichen für eine lebenswerte Zukunft gestellt werden. In Politik und Medien ist das mittlerweile eine Dauerthematik und das ist auch gut so!

Der Welt-Klimagipfel von Madrid hat uns jedoch gezeigt, dass immer noch nicht alle wichtigen Entscheidungsträger*innen davon überzeugt sind, dass es längst Zeit ist – zu handeln. Wir müssen JETZT handeln und zwar auf allen politischen Ebenen und in jedem gesellschaftlichen Bereich. Es wird einen langen Atem brauchen, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass jede*r mehr für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit tun kann.

Unsere bisherigen Veranstaltungen zum Thema Klimagerechtigkeit haben gezeigt, dass das Thema viele Menschen (jeglichen Alters!) bewegt und dass sich viele Akteure mit den unterschiedlichsten demokratischen Mitteln für eine bessere Welt einsetzen wollen.

Dass der Themenkomplex Klima- und Ressourcengerechtigkeit nicht nur das Demokratiebe- wusstsein und das Interesse an gesellschaftlicher Teilhabe fördert, hat nicht zuletzt auch die Fridays for Future-Bewegung gezeigt. Dieser hat sich eine Vielzahl von Menschen, Gruppen, Akteuren aus Politik und Wirtschaft angeschlossen, um gemeinsam für Veränderungen zu streiten und zu kämpfen. Klimagerechtigkeit ist damit ein wichtiges Thema zur Willens- und Meinungsbildung sowie zur Demokratieförderung geworden.

Mit unserem aktuellen Bildungs- und Vernetzungsprojekt möchten wir neben inhaltlichen Impulsen über abstrakte Wirkungszusammenhänge insbesondere konkrete Möglichkeiten aufzeigen, wie wir als Bürger*innen Veränderung für eine nachhaltige Stadtgestaltung und demokratische Transformation ermöglichen können. Es werden praxisrelevante Lösungswege und Best-Practices aufgegriffen sowie Austauschmöglichkeiten mit Expert*innen und Entscheidungsträger*innen ermöglicht.

Es sind Zeiten, in denen Rassisten Waffen horten und in Kassel, Halle oder Hanau gar mordeten. Diesen Gewaltausbrüchen ebnet die AfD den Weg, indem sie gegen Migranten und Muslime in einem Maße hetzt, dass nach der formellen Auflösung des faschistischen „Flügels“ inzwischen die Gesamtpartei als möglicher Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz gilt.

Es sind Zeiten, in denen das Wort „Sicherheitsbehörden“ uns zweifeln lässt: Der Verdacht eines rechtsextremen Netzwerks in der hessischen Polizei, das mit verantwortlich sein soll für Morddrohungen gegen Frauen, erhärtet sich und auch in der Bundeswehr werden rechte Antidemokraten enttarnt. Es sind Zeiten, in denen der Verfassungsschutz nicht umhin kommt, den Rechtsextremismus als DIE Kraft zu benennen, die dieses Land derzeit bedroht. Die Bedrohungen für den Zusammenhalt der Gesellschaft heißen „Rassismus, Hass und Rechtsextremismus“.

Dagegen begehren mit den jüngsten BlackLivesMatter-Demonstrationen insbesondere junge Menschen auf, weil sie die Ungerechtigkeiten nicht länger hinnehmen wollen. Sie kämpfen – auch in Deutschland – dafür, dass das seit langem gegebene Versprechen endlich eingelöst werden soll: die Umsetzung der Idee, dass alle Menschen gleich sind, unabhängig von Hautfarbe, Herkunft oder Geschlecht.

Der Veranstalterkreis will mit dieser Bildungsreihe „Fight Against Racism – WIR für eine Gesellschaft ohne Rassismus, Hass, Gewalt und Nationalismus“ einen Beitrag dazu leisten und versuchen, mehr Menschen davon zu überzeugen, dass Umdenken und Handeln notwendig sind, um das Ziel einer Welt ohne Rassismus zu verwirklichen.

Wir sehen den Schlüssel zur Stärkung der Zivilgesellschaft in der kontinuierlichen Weiterbildung und Vernetzung von Menschen, die sich für eine demokratische, tolerante und offene Gesellschaft einsetzen und sich gegen Rassismus und Antisemitismus, Hass und Ausgrenzung zur Wehr setzen.

Deshalb wenden wir uns insbesondere an bereits politisch aktive Jugendliche, junge Erwachsene sowie Multiplikator*innen aus der Jugend- und Bildungsarbeit, aber auch an Interessierte jeden Alters.

Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das wir nicht tun“, mahnen uns Jugendliche von Fridays for Future mit den Worten Moliérs. Sie konfrontieren uns zu Recht damit, dass es in den letzten Jahrzenten massive Versäumnisse gab. Wir haben nicht das getan, was wir hätten tun müssen, um auf diesem Planeten eine le- benswerte Zukunft zu sichern. Die Mahner der Vergangenheit wurden nicht ernst genommen oder in unseren Tretmühlen des Wirtschaftssys- tems überhört. Die Folgen spüren wir jetzt auch bei uns, aber vor allem werden unsere Kinder und Enkel sie zu spüren bekommen. Gibt es noch eine Chance, die Kehrtwende zu vollziehen? Was können wir tun?

Wir müssen JETZT handeln und jeden in einem demokratischen Prozess mitnehmen. Es wird langen Atem brauchen, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass jede/r mehr für Klimaschutz und Klimage- rechtigkeit tun kann, auch bei uns in Wuppertal. Wir wollen mit unserer Bildungsreihe „Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt?“ einen Beitrag dazu leisten und versuchen, mehr Menschen davon zu überzeu- gen, dass ein Umdenken notwendig ist, um das Ziel einer klima- und menschengerechten Welt zu verwirklichen.

Wir sehen einen Schlüssel zur Veränderung in kontinuierlicher und demokratischer Willensbildung und stetiger Vernetzung von Men- schen, die sich für eine klima- und ressourcengerechte Welt einsetzen wollen. Unsere Bildungsreihe will in erster Linie Multiplikator*Innen, Jugendliche und junge Erwachsene erreichen, aber natürlich auch mit Interessierten jeden Alters die verschieden Aspekte von Klimawandel und -gerechtigkeit diskutieren. Gemeinsam wollen wir nach Lösungen, auch hier vor Ort, suchen.